02 投资坐标图:一张防止迷路的指南图

大家好,我是玖洲。

在上期节目中,我们提到,投资是通过一个又一个决策,在高度不确定的环境中提高投资回报;我们还解密了投资机构会通过「研究」、「交易」和「风险控制」这三个系统来掌握相对的确定性。

不过研究机构使用的系统有点复杂。我想提供一个普通人也可以使用的高效实用的框架。请准备好笔和纸,我们来画一张属于自己的投资地图。

绘制一张「投资坐标图」

前面提到,投资机构试图掌握的元素包括「专业认知」、「情绪」和「风险」。今天,我们先不谈「风险」,而是看一下「专业认知」和「情绪」这两个元素在框架中如何体现。

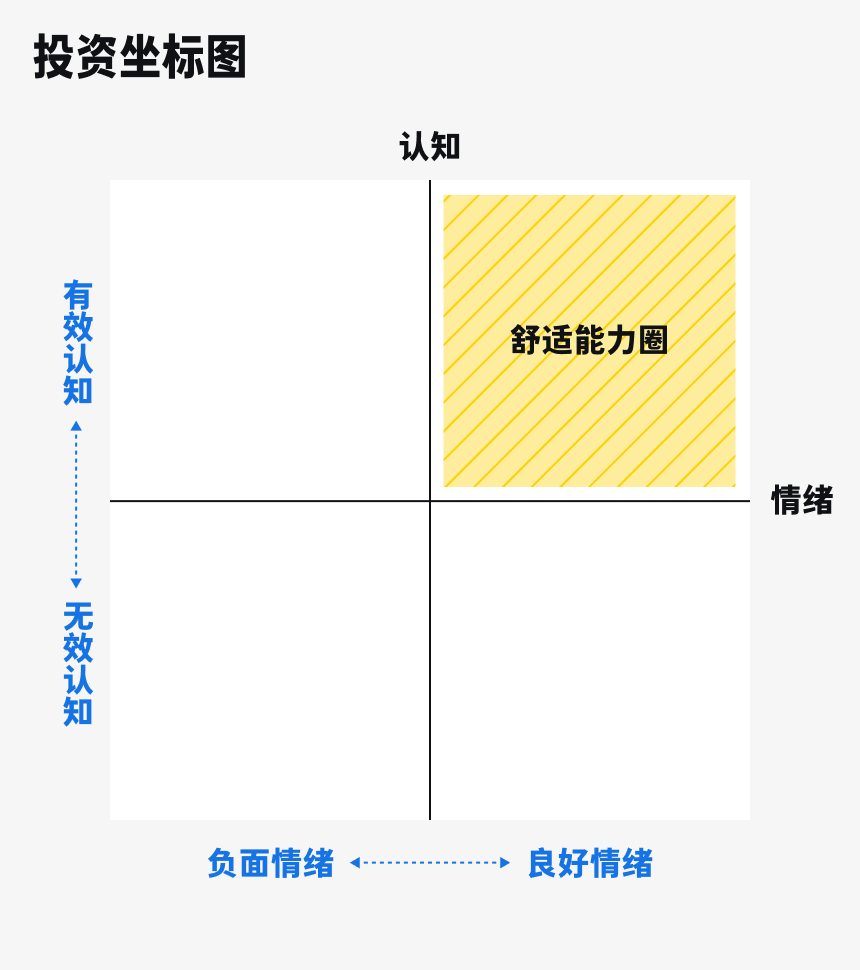

首先,请在纸上画上「十字相交」的两条线。这就是一个简单的「投资坐标图」:垂直的线代表「认知」,水平的线代表「情绪」。这就构成了四个象限,我们的讨论主要集中在其中一个象限里。

先看表示「认知」的这条垂直的线。

如果你对一个投资标的非常了解,像知道自己钱包里还有多少钱一样,就说明你懂行,这种认知叫「有效认知」,用纵轴的上半部分表示;

如果你对某个东西一无所知,可以标注在坐标的原点上,原点代表什么都不懂。

有意思的是纵轴的下半部分。你或许会觉得,懂就是懂,不懂就是不懂,难道还有更差的?没错,更差的就是我们自以为懂,但其实出现了认知错误,包括错误的事实、片面的观点、错误的因果关系等。

举个例子,假如过去三天里,我早上起床后先拜一下观音菩萨,再去买股票,就能赚钱,而且连赚三天,那如果我把这个经验当做正确的认知,恐怕它就是错误的,要标注在纵轴的下半部分。

其实在投资中,「自以为很懂」往往是最大的问题。这一点我们在后面会有更多互动讨论。

再来看一下水平的线,也就是「情绪」。

如果你有积极的情绪,可以标记在横轴的右半边;

如果你没有情绪,不悲不喜,云淡风轻,就是在原点上;

如果你有负面情绪,比如自怨自艾、焦躁不安,那就落在横轴的左半边了。

**现在关键点来了,请大家看向这个坐标的第一象限,也就是右上角的部分。

纵轴的上半部分代表你对某项投资具备「有效认知」,横轴的右侧代表你在投资时有着稳定良好的情绪,这二者的交集就称为你的「舒适能力圈」**。

乍一看这和大家平时了解的能力圈有一点不同,我们平时讨论能力圈时,更多考虑的是做一件事有没有专业技能。

那我想问一问,在日常生活中,有没有什么事情是我们本来可以做得很好,但因为情绪很差,最后一塌糊涂的?我想肯定有。最常见的就是演讲,稿子已经背到烂熟于心,但上台后非常紧张,怕被别人笑话,手心也开始冒汗,结果词全忘了。

情绪一旦不对,动作就会变形,投资中也是这样。

所以,决策时处在第一象限,成功率就会更高,因为专业知识会被稳定的情绪放大;

而如果是在其他几个象限,陷入困境的概率也会变得更高。

专业人士如何拓展「舒适能力圈」

在专业机构里,基金经理和资深分析师每天做的事,就是不断拓展自己的「舒适能力圈」。

首先,他们最基本的日常工作就是拓宽「有效认知」的边界。

前面我们提到,投资机构会搭建一个规模不小的研究团队,这个团队里每一个人都术业有专攻,是某个领域的硬核专家。比如你是医药研究员 ,那 90% 的时间都要花在研究特定几家医药公司上。

同时,随着有产业经验的从业人员越来越多,研究深度自然也加大了。

以前很多基金经理和分析师都像我这样,是学经济、金融出身的,教育背景比较泛化。

但现在,基金经理、分析师的教育背景更专业了,也有很多实业经验。比如有些专注投资医药的基金经理本身就有医学背景,可能是医学博士,甚至在药企工作过,负责过新药研发;又比如投资互联网的分析师原来就在腾讯、阿里等大厂工作,一出道就属于业内人士。

我以前在公募基金工作时,还发现了一个很有意思的群体,就是来自中国台湾的分析师,他们在大陆投研团队里主要负责半导体科技的研究。台湾半导体行业非常发达,有台积电、台联电等一流企业,台湾分析师在业内人脉丰富,专业度非常高。

总之,在机构中做研究,就是日积月累的过程。我们不断拓展自己「有效认知」的边界,也就是第一象限的纵轴。

我自己做研究就是从医药行业开始,之后拓展到消费行业,最后又增加了科技行业的研究,最后研究领域变成了医药、消费加科技。

可以看到,在机构里拓展「有效认知」,是一个由点及面的过程,先把点做深,再做面。

前面说的是「有效认知」,接下来我们说「情绪」。

专业机构中的人每天都在和情绪做斗争,评价一个专业投资人是普通还是出类拔萃,差别有时就在于情绪。

举一个真实的例子。故事发生在 2015 年 4 月,距离即将发生的「股灾」只有两个月。当时市场还处在狂升阶段,我入行不久,兴奋得很,一直在使劲买股票,一个月赚了超过 30%。而我的一位非常资深的在股市里浸泡了十几年的同事,做了一件我到现在都觉得石破天惊的事。他给大家发了一封信,说要清仓了。他说这个市场的狂热程度已经超出了他能忍受的极限,每天看到股票上涨都觉得很不舒适,情绪上已经无法忍受,所以要立此为证,今天清仓,说到做到。后来他还告诉我,他甚至想把这段话贴到公司墙上,就怕我们没仔细看。这说明当时他对自己的负面情绪已经非常确信了。果然两个月后,市场崩掉了。

这位前辈的高明之处不完全在于他对市场有多么深刻的分析,还在于他对自己有清醒的觉察和感知,一旦跨出良好情绪的边界,就及时收手。

我们学过很多应对风险的工具,但应对风险最直接的方法就是走开。

可惜,这个世界上并不是每个人都能够像他那样管得住自己。比如某个阶段,我们会听到专业投资人都在嚷嚷,市场太疯狂了,其中一些人会暂时放手,收拾了行李就去滑雪、去徒步、去放空;但还有很多人欲罢不能,在市场里面试图吃完每一口肉。这里的差别不仅仅是专业技能,更多还是情绪把控。

我甚至和朋友开玩笑说,要敢于认怂。我们经常听到别人说,要走出舒适圈才能挑战自己。但投资恰恰相反,就是要待在舒适圈里,而且必须得在情绪上认怂。

认怂不丢人,它是一种自我认知,也是寻找「有效认知」和「情绪舒适区」的交集,即「舒适能力圈」的必要过程。

我不是没见过不服气的人,我自己以前也会和情绪硬刚,把焦虑、担忧、愤怒都当作要战胜的对象,但其实这些情绪都是内化的,不能战胜,只能共存。

把「舒适能力圈」用到生活里

这张「投资坐标图」不仅可以用在投资上,在生活中很多方面也能用得着,比如选择专业、选择工作、决定要不要结婚,其实都是一样的框架。不在「舒适能力圈」里的决定,往往会向着预想不到的方向发展。

我们先看一看专业能力在线,但是情绪跟不上的例子。

比如准备跳槽时,仅仅考虑专业是否对口是不够的,还要去看新团队的氛围,同事的性格,和领导相处的感受,这些都会影响我们工作的情绪。如果这个决策碰巧落在「舒适能力圈」之外,意味着每天都要在心烦的环境中工作,就是给了你一个舞台,你也没法跳好这支舞。

我就遇到过类似的案例。我有朋友创办了一家教育公司。她对素质教育非常有经验,专业能力绝对一流。但因为在创业公司里会碰到各种琐碎摩擦的事,从某一天开始,她一到办公室就好像背上一块大石头,连呼吸都困难,情绪也很低落。这导致她精力涣散,总在自己特别熟悉且有经验的地方犯错。后来,她终于决定离开公司,开始练习瑜伽。由于本身有很不错的功底,她不仅情绪修复很快,还对瑜伽「走火入魔」,甚至做起瑜伽创业项目,一直走到现在。我不能说之后就一切顺利,但她可以愉快地坚持下去,这就说明专业能力和良好情绪缺一不可。

我们再来看一下情绪舒适,但认知没跟上的例子。

假如某一天你遇到一个人,一见钟情,立马想结婚。你此时有着非常正面的情绪,但如果认知不充分,就不是在「舒适能力圈」之内做决定了。这时我们要停一停,多问几个问题:你对这个人真的了解吗?这个人在外表之下的人品怎么样?在事业上和家庭关系上真实的样子是什么?这些问题都是在问,我们对这个人的认知是否足够深。

我们冲动购买股票背后也是类似的情绪。看到一支明天就要上涨的股票,不买不行,往往回过头,才会意识到当初可能连基本的研究都没做好。所以,决策无论大小,要提高投入的回报,都需要找到自己的「舒适能力圈」。

说了这么多你可能会问,现在坐标图是有了,但上面只有四个象限和几个简单的字,怎么去找所谓的边界呢?

我们接下来会有更详细的拆解。界定了「有效认知」和「情绪」的边界,我们的认知体系会更有条理。

也非常期待大家在评论区留言,或者聊一聊,你上一次在自己的「舒适能力圈」内做决定是怎样的?那个决定对你产生了什么影响?

那我们下一期接着,不止金钱!